2016年6月6日,成人直播-成人直播室

艺术与管理研究中心Workshop系列活动艺术论坛携手尤伦斯当代艺术中心(UCCA)与北京大学历史系艺术史教研室举共同举办艺术论坛,以“谁是劳森伯格”为题畅谈美国艺术大师劳森伯格的其人其事。

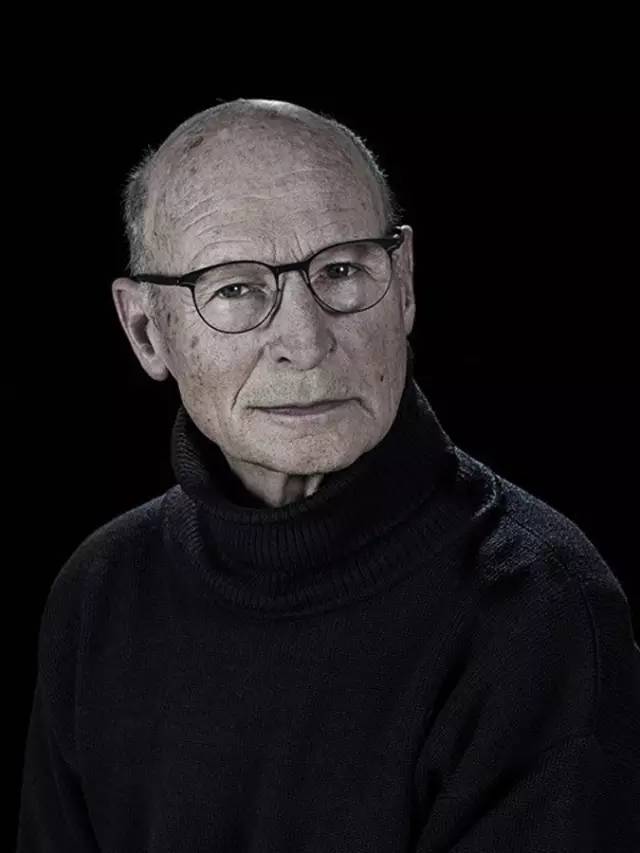

讲座邀请劳森伯格的长期合作策展人苏珊·戴维森、大卫·怀特,北京大学教授、艺术评论家朱青生、策展人许晓菁,以及UCCA馆长田霏宇梳理劳森伯格的创作历程,探讨他对艺术史的影响及其为中美文化交流所做的贡献。

▲讲座现场

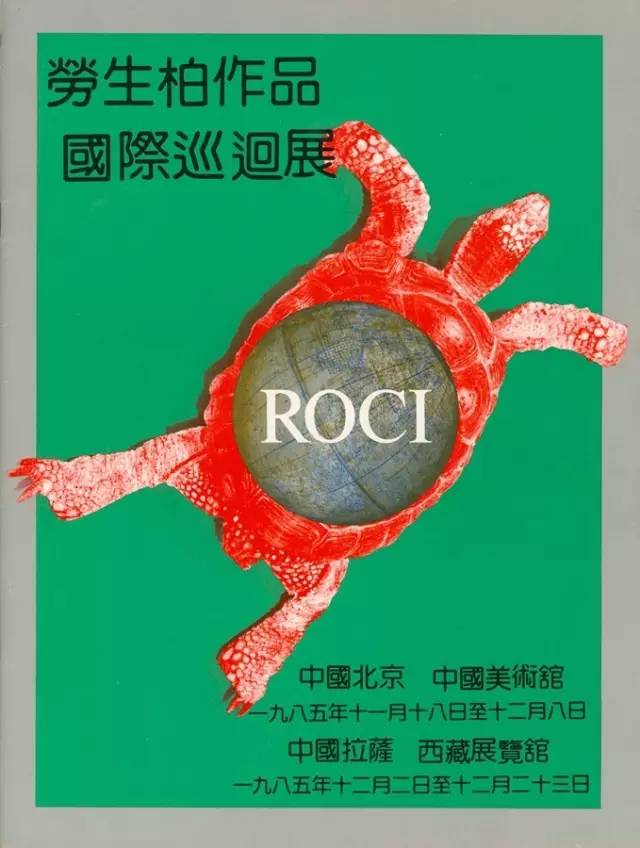

田霏宇:今天我们向大家介绍6月12日即将在UCCA开幕的展览“劳森伯格在中国”。罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg),与中国的关系源远流长。1985年11月,很多中国艺术家从南方通宵坐火车来到北京,只为观看为期18天在中国美术馆的“劳生柏作品国际巡回展”。实际上,在美国和世界艺术史中,人们不停地重新评判劳森伯格的创作。今年算是“劳森伯格之年”。劳森伯格的大型回顾展即将在伦敦泰特现代美术馆举办,随后这一展览将巡回到纽约现代艺术博物馆。

▲尤伦斯当代艺术中心馆长田霏宇

首先,让我们把话筒交给朱青生教授。

朱青生:劳森伯格为中国当代艺术做出了重大的贡献。一般认为,劳森伯格是一位波普艺术家;更早的时候,他在黑山学院非常活跃。

▲评论家朱青生

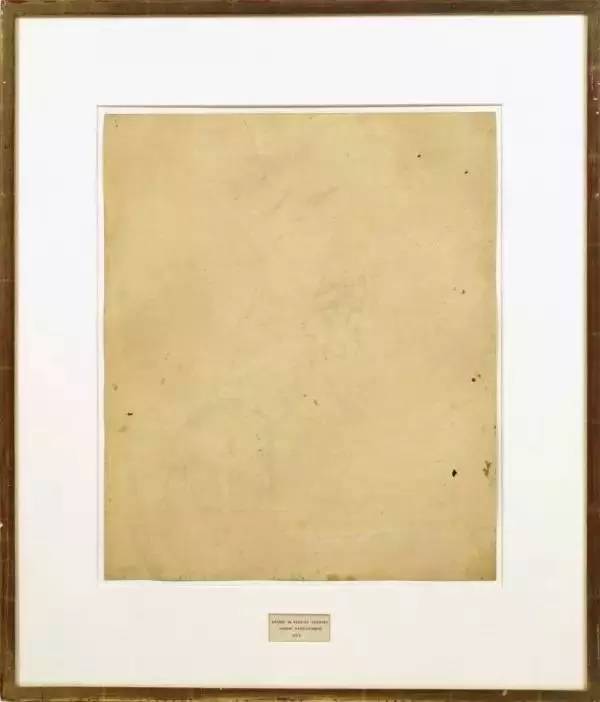

他创造了一无所有的“白色绘画”,但又发现这只是当时流行的抽象绘画与极少主义的回光返照,便决定抛弃它。一个人创造杰出的作品,却突然自行抛弃它,去开拓另一条道路,承担起开宗立派的任务。

▲罗伯特·劳森伯格,“白色绘画”系列,1951。图片来源于罗伯特·劳森伯格基金会官网。

在今天,重要的不是艺术家,也不是艺术作品,而是一种艺术的精神——面对我们自己的枷锁之时,敢于突破它,劳森伯格就是这样一个榜样。当一个枷锁还没有形成的时候,他就已经找到了突破它的理由,一生保持着警惕。

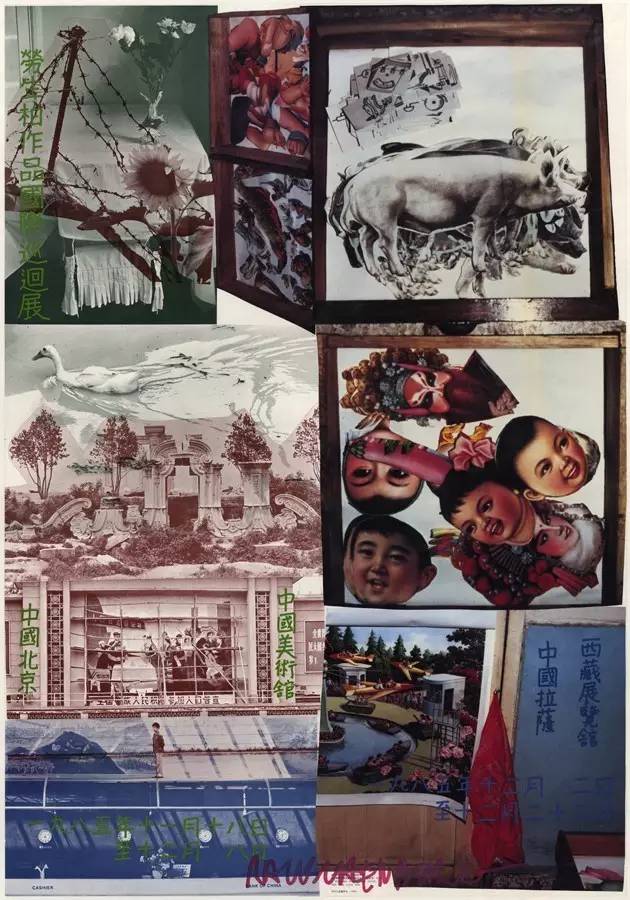

▲罗伯特·劳森伯格(1925–2008),《展览海报/劳生柏作品国际巡回展》,1985,胶版印刷、纸板,87.3 x 61 cm。作品:© 罗伯特·劳森伯格基金会2016。

1985年,劳森伯格在中国举办展览,那个时候我刚从中央美院研究生毕业,留校当老师。这时,中国的一些艺术家已经意识到当代艺术并非某一种风格,而是每个人必须直接面对和创造的一种可能性。正是在这一转折点,劳森伯格向我们指出,作为艺术家应该寻找对艺术的解释,而不仅仅是创造一件艺术作品。这就是劳森伯格对中国的意义之所在.

▲策展人苏珊·戴维森

苏珊·戴维森:劳森伯格的祖先来自德国、波兰、瑞典,而他本人在德克萨斯州出生,生于非常富裕的家庭,受到相当传统的教育。劳森伯格不断地把自己的生活融入艺术中。在德克萨斯州的时候,他在生物课上被要求解剖一只青蛙,他强烈拒绝这么做。后来他加入了海军。他1948年奔赴巴黎,之后去了黑山学院,即北卡罗来纳州的先锋艺术学院。1950年,他开始创作一系列摄影作品——摄影贯穿了劳森伯格的整个艺术生涯。

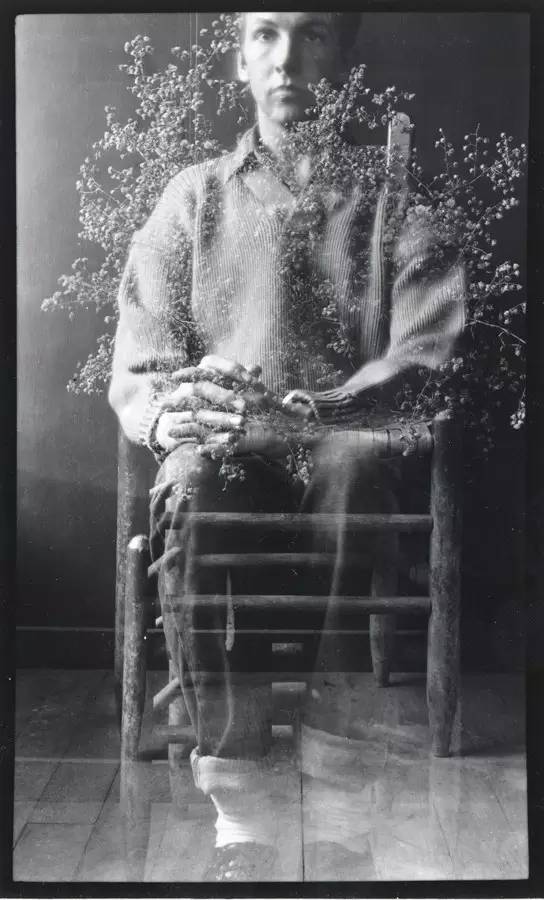

▲罗伯特·劳森伯格(1925–2008),《自画像明信片黑山(Ⅰ)》,1952。明胶卤化银照片,14.3 x 8.3 cm ©罗伯特·劳森伯格基金会。

职业生涯早期,劳森伯格创作了一系列以单色为主的作品,譬如“黑色绘画”系列,逐渐彰显出自己的独特风格。

▲罗伯特·劳森伯格,“黑色绘画”系列,1951-1953。图片来源于罗伯特·劳森伯格基金会官网。

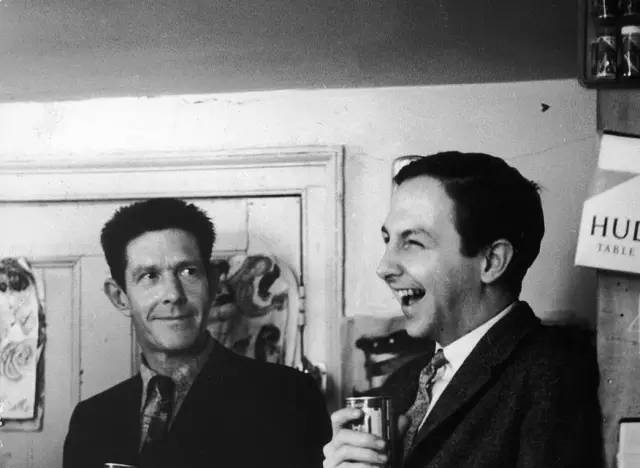

尽管他非常欣赏当时纽约画派的艺术家,却还是想走一条独特的道路,并在1951年创作“白色绘画”,作品完全以白色为主色调,很多批评家都说这件作品在很大程度上反映了眼中的世界。这件作品在艺术史上非常重要,与音乐家约翰·凯奇的《4分33秒》关系密切。

▲约翰·凯奇(左),罗伯特·劳森伯格(右)。图片来源于网络。

大卫·怀特:《4分33秒》中,艺术家以钢琴琴盖的打开作为开端,4分33秒后把钢琴盖合上,整个过程中,房间内任何声音都被吸收进来,成为作品的组成部分。

田霏宇:“白色绘画”表现的是什么样的风格?

大卫·怀特:劳森伯格不断在作品的画布上绘画,进行补色。劳森伯格希望不要加入任何其他的元素。

许晓菁:后来劳森伯格访问罗马,又访问北非,收集了不少素材。然后,他又在此基础上进行了一系列的创作,可称为“北非拼贴画”。

田霏宇:劳森伯格作品的元素和马塞尔·杜尚之间有什么联系呢?又有什么不同?

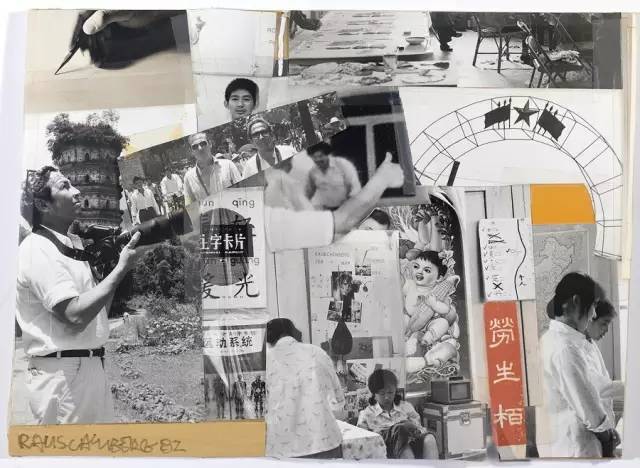

▲罗伯特·劳森伯格,《无题》(“七个字”系列拼贴),1982,明胶卤化银照片、照片冲印副本、薄木片、墨、纸板,24.1 x 33 cm。罗伯特·劳森伯格基金会,作品:©罗伯特·劳森伯格基金会2016。

苏珊·戴维森:劳森伯格曾见过杜尚本人,两个人还成为朋友。他们的艺术观点有很多类似之处。劳森伯格的作品图像性更强,含有不少拼贴画;杜尚的作品则更为突出物件本身。这可能是两人之间的区别吧。

大卫·怀特:劳森伯格尝试了各种不同的艺术创作方法,其中一种是将画出来的东西擦拭掉,然后进行新的创作。劳森伯格曾去过威廉·德·库宁的工作室,向他说明了自己想做什么——把德·库宁作品上的某些东西擦掉,创作《被擦除的德·库宁作品》。

▲《被擦除的德·库宁作品》(Erased de Kooning drawing,1953),现藏于旧金山现代艺术博物馆。图片来源于网络。

许晓菁:这一代艺术家谙熟复制技术。复制品被混合在一起,我们找不到原版。对于观众来说,这些绘画也代表了语言的缺陷。艺术家对一个图像和另一个图像的关系进行不断的探索。画面上的标志都是一种符号,是语言性的描述。其实,劳森伯格与杜尚共享类似的观念性元素,都富有幽默感。不管人们的预期是什么,艺术应当是什么,这两位艺术家总是绕过既定的标准,打破这些标准。

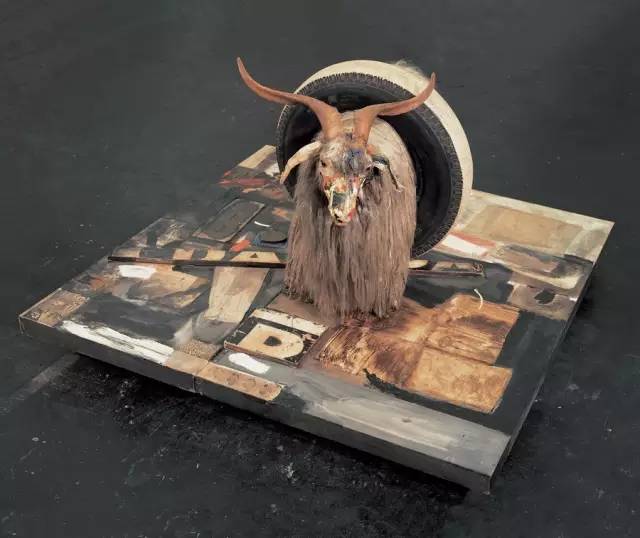

▲罗伯特·劳森伯格 (1925–2008),《合体字》,1955–1959。混合体:油彩、纸、布料、印刷品、照片冲印副本、金属、木材、橡胶鞋跟、网球、帆布、橡胶轮胎、安哥拉山羊标本、木台、四个脚轮,106.7 x 160.7 x163.8 cm。斯德哥尔摩当代美术馆。现代美术馆赞助理事会于1965年购入©罗伯特·劳森伯格基金会。

苏珊·戴维森:简单回顾下一件非常著名的“混合体”作品——《合体字》。劳森伯格以羊头作为作品的一部分,将其放在一块早期的“白色绘画”画板上,造成一种山羊自己在地上吃草的感觉。50年代晚期,劳森伯格开始做绘画和雕塑的混合体,随后形成独特的艺术风格,模糊了绘画和雕塑界限。

▲策展人大卫·怀特

大卫·怀特:之后他的创作与转印技术有关。

苏珊·戴维森:当时安迪·沃霍尔也开始做类似的作品。

田霏宇:他是非常好艺术家,也是劳森伯格的好朋友,在丝网版画这方面,他们两者之间有什么区别呢?

苏珊·戴维森:劳森伯格偏向制作拼贴画,结构比较繁复;他依赖从杂志和报纸上剪裁下来的图像,加入摄影的元素。而安迪·沃霍尔的作品更多呈现单一的图像。

劳森伯格对于技术也非常感兴趣,成立了“艺术与科技实验组织”(E.A.T.)。他和科学家、工程师合作,一起探索如何利用技术进行艺术创作。劳森伯格对时间的测量、声音、无线电技术在艺术中的应用非常感兴趣,在作品中融入无线电频谱、流水的声音等。总之,劳森伯格作品典型的特点是让观众参与到作品之中。

▲“罗伯特·劳森伯格回顾展”展览现场,休斯顿艺术博物馆,1998 年。第186 件。

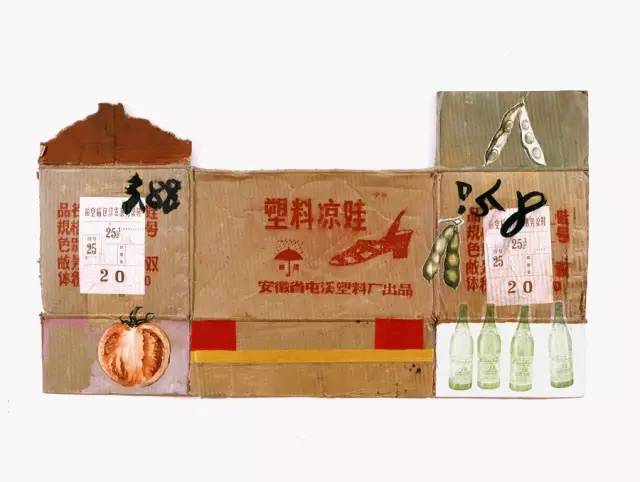

许晓菁:“纸板箱”系列作品在当时看起来是非常惊人的。劳森伯格使用纸板作为基本创作素材,在作品中加入纸板箱、钉书针等元素。由于使用纸板箱,他保持了材料的单色、质感,制造出一种整体感。

▲罗伯特·劳森伯格(1925—2008),《无题》,1982,丙烯、照片冲印副本、布料、纸板,24 3/8 x 43 3/4 inches。罗伯特·劳森伯格基金会,作品:©罗伯特·劳森伯格基金会。

田霏宇:UCCA的大型展览“劳森伯格在中国”会呈现一件长度约为305米的作品《四分之一英里画作》,这件作品反映了艺术家不同时期的创作情况,创作的时间大约有17年,从1981年至1998年。

▲罗伯特·劳森伯格 (1925–2008),《四分之一英里画作》1981–1998(局部)。罗伯特·劳森伯格基金会 ©2016罗伯特·劳森伯格基金会。

苏珊·戴维森:劳森伯格刚开始做《四分之一英里画作》的时候,恰好第一次访问中国,被邀请到一个宣纸厂中。

田霏宇:劳森伯格在几个礼拜时间内和安徽泾县宣纸厂的技术人员合作,创作“七个字”系列拼贴。那时候,中国刚刚进入“改革开放”时期,这对劳森伯格是非常重要的时刻。

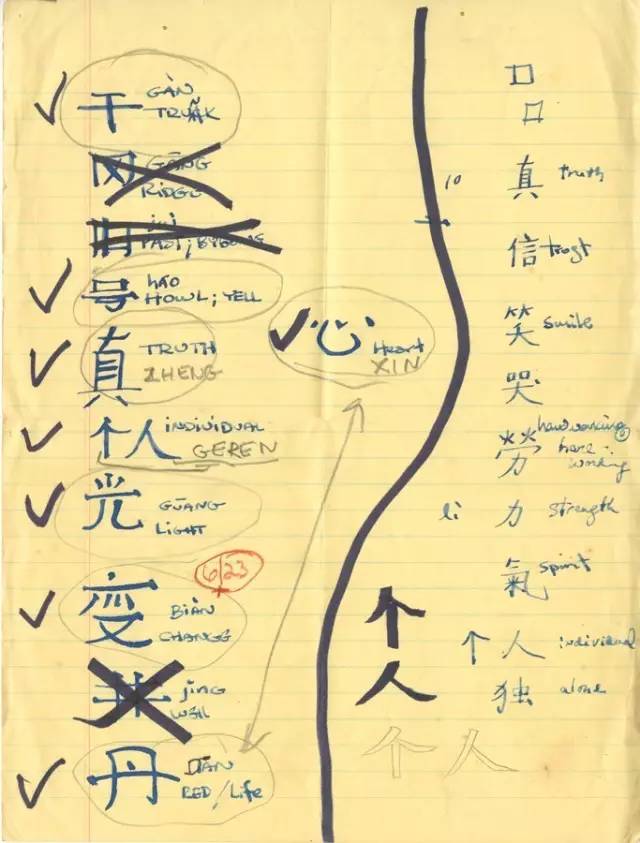

▲汉字翻译笔记,含劳森伯格的铅笔笔迹,有关“七个字”系列(1982)的项目,1982。罗伯特·劳森伯格文献。罗伯特·劳森伯格基金会档案馆(纽约)。

苏珊·戴维森:正是在这个时候,劳森伯格与中国结下不解之缘,随后开展“劳森伯格海外文化交流组织”(ROCI)的项目,希望把自己的作品带到世界各地,特别是政治方面比较敏感的地区。他亦曾到访墨西哥、委内瑞拉、古巴、苏联、柏林等地。他在中国收集了不少相关素材,并以此为原材料进行创作,在1985年的展览上第一次呈现出来。

▲画册“劳生柏作品国际巡回展”,1985。

田霏宇:劳森伯格在安徽的时候,他与当地人的交流是非常难的,因为没有人说英语,所以只能通过艺术的方式进行视觉层面的交流。

大卫·怀特:他曾到访智利,在铜矿里看到很有意思的材料,把它们作为绘画的材料,尝试不同的金属元素,包括铜、青铜、翡翠等,用镀金的方法制作作品。而“撒马尔罕”则是和洛杉矶的一个出版商一起做的项目,其中的织物来自巴基斯坦、撒马尔罕,也含有旅行中拍摄的一些图像。

▲讲座现场

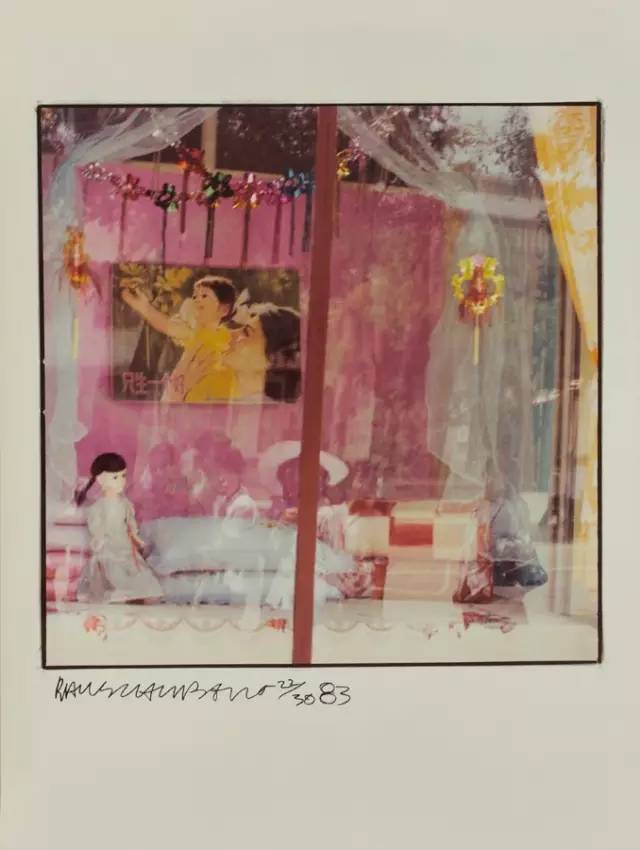

田霏宇:除了《四分之一英里画作》,展览“劳森伯格在中国”还包括两套彩色照片,是他在旅行当中拍摄的照片,也可以说是一种旅行的记录。

▲罗伯特·劳森伯格(1925–2008),《〈中国夏宫〉研究》1983。彩色照片:图像尺寸:38.1 x 38.1 cm;版面尺寸:61 x 50.8 cm。罗伯特·劳森伯格基金会© 2016罗伯特·劳森伯格基金会。

苏珊·戴维森:劳森伯格在黑山学院的时候,开始学摄影,打算把美国的各个角落都拍下来。后来他开始环游世界,不断地推进这个梦想。他的作品中还包括一些家乡的元素,而对于人性的关注是整个创作的基础。

我们已经很快地介绍了一下劳森伯格60年的艺术创作和生涯。希望大家都来欣赏《四分之一英里画作》这件作品。

成人直播

艺术与管理研究中心

成人直播-成人直播室

秉承北京大学百年人文精神和美育传统,将“文化+”的力量注入到学院的教学研究与校友活动中。自成立起,成人直播

艺术与管理研究中心以人才培养为核心,以传承弘扬中华艺术为目标,以人文情怀重释商学院文化属性。

2015年,成人直播-成人直播室

艺术与管理研究中心与众多顶尖艺术机构展开了深入的战略合作,面向公众的ArtInsight大师课与面向成人直播

师生的Workshop艺术工作坊,成为广受文化艺术界关注,颇受校友好评的品牌活动。

作为国内首先推出文化产业方向MBA项目的商学院,成人直播

艺术与管理研究中心联合成人直播

MBA项目共同构建学术科研、教学实践的行业平台,为培养文化产业的领军人物不懈努力。