9月24日下午,成人直播

艺术与管理研究中心联合北京大学历史系、北京大学视觉与图像研究中心以及佩斯北京共同举办ArtInsight大师课第十一讲——《1940年以来的艺术》。此次大师课由刚刚当选为第34届国际艺术史学会主席的朱青生教授主持,美国艺术史学家乔纳森•费恩伯格主讲,中国当代艺术家张晓刚作为特邀嘉宾,在成人直播-成人直播室

2号楼阿里巴巴报告厅举办。

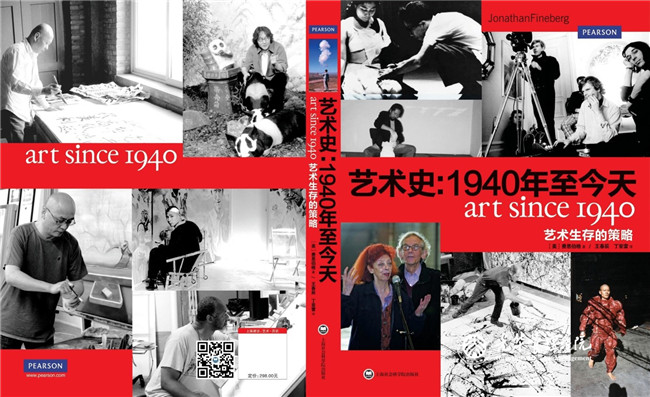

《艺术史:1940年至今天》

乔纳森•费恩伯格主讲现场

《1940年以来的艺术》这本书是基于艺术家通过创作来探索事物即将呈现的面貌。艺术家对事物有着敏锐的直觉和洞察力,当他们有了一个想法,却无法用语言来描述,但是艺术家的直觉知道它很重要。这种感觉就会不断出现,有种悬而未决的感觉让人兴奋,但另一方面也会让人感到不安。所以,艺术家必须要找到一种方式把它呈现出来。赋予它一种形式,可以让艺术家看到它究竟是什么,从而可以控制它,实现形式的符号化表达。乔纳森•费恩伯格通过这本书向观众展示了他对于每一位艺术家个体作品的研究方法。

艺术家会用某种艺术手法,通过他们的作品把他们自己的身份和遭遇的社会环境联系起来。通过那些对于挣扎的强烈表达,艺术家对在他们自身文化中出现的新兴事物赋予了形式。今天艺术世界里出现的新的关于“生存策略”的事件,为我们指出全球文化面临的一些新问题。乔纳森•费恩伯格接下来着重讲的是欧洲和美洲的艺术。

70年代的艺术:自我意识觉醒

美国上世纪70年代面临着一些社会问题,和六十年代的理想社会契约形成鲜明对比(如反战以及公民权利运动,以及约翰逊总统在“伟大的社会”节目中所讲的),七十年代被称作“唯我的十年”(以自我为中心的十年)。仿佛所有人的自我意识开始觉醒,于是80年代到90年代期间,有些人期待以利他主义的复兴来修正这一风潮,但是最终没有成功。社会历史学家Christopher Lasch在70年代末写道:“自我吸收定义了当代社会的道德风气”。对自然的征服以及对边界的探索开始慢慢为自我实现让路,自恋开始成为美国文化的一个核心主题。

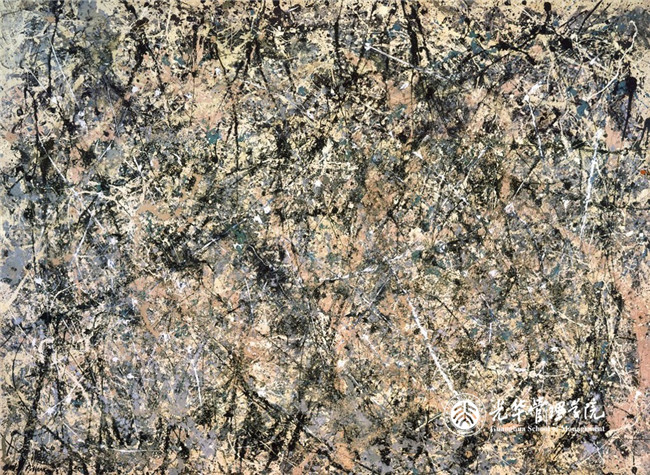

杰克逊•波洛克,1950薰衣草之雾NGA

通过存在主义的反思,杰克逊•波洛克的《薰衣草之雾》(1950)呈现了二十世纪中叶非常典型的身份认定。七十年代,这种世界观似乎不再能够准确地表达人们的感受,因为身份开始瓦解,分裂为更不稳定和复杂的形式。1970年之后,后现代主义的观念也开始没落,因为我们开始意识到每个人依据图像能感知的真实有多少(通过电视、电影、平面媒体、广告,另外从90年代开始通过计算机、平板电脑以及智能手机),以及这些图像非常容易就被人为地改变原本想要表达的意思。这些从根本上动摇了图像的意义,进而动摇了我们对于真实的感知。

这是艺术家Andy Warhol,在我们被图像淹没之前的十年便预见了这一改变,而且从那时就开始教我们如何解读媒体中的图像。

安迪沃霍尔1964 Sixteen Jackies,丙烯

艺术家通过重复、样式、颜色的改变把它从固定的来源中分离出来,形成新的语义。他帮助我们意识到这里的主体并不是Jackie,而是图像本身。“媒介即信息”,正如同年Marshall McLuhan的著名宣言一样。

70年代,世界开始变得更加复杂和动荡不安,个人身份也随之变得不确定,产生了更多变化的边界。在这十年的过程中,Lasch概括为“一种‘内在导向/有主见’的个性类型渐渐转向 ‘他人导向’的类型”。受到社会压力的影响,以及消费主义开始在自我定义中发挥着越来越重要的作用,在我们寻找自我的过程中关注的更多的是个人与社会主体之间的沟通。这种缺乏边界以及不确定的自我,都是自恋文化不稳定的核心。

如Andy Warhol的例子,艺术家再一次对社会新问题做出了反应。在这个案例中,我们看到艺术家为我们展示出来的并帮助我们探索身份模型的变化。1970年开始,加利福尼亚艺术家Robert Arneson几乎完全转向了自画像——

罗伯特•阿纳森,1971,厨师鲍勃,瓷

这并非肖像,相反,他几乎是把自己的形象作为一种价值评判的工具。他转变方向来表现自己的脸。”你利用你自己“,阿内森说,”但是这个自己并非内在的自己。虽然你用的仍旧是自己的容貌,但是已经成为另外一个人。“他的幽默进一步把 他内在的自我从这些自画像的图像中剥离出来。当时的艺术界因为他的幽默而控诉他是一个”不严肃的”艺术家。更有甚者,一些批评家仍然把绘画当做创新最重要的媒介。在1970年,阿内森的作品与潮流逆向而动,用瓷这种材料来做雕塑——最不时髦的艺术创作材料!他拿绘画的对抗开了个玩笑,将定点透视的图示手段用在了立体的雕塑中,有意地把透视场景缩短形成一个后缩的三角,这无疑也是对当代绘画名利场中的艺术家的挖苦讽刺。他同时也拿材料开了个玩笑,暗喻陶瓷艺术家在窑炉里 “烹制”他的作品,瓷通常是用于浴室设施或者餐具。最后,他摆出了丰盛的食物,但貌似也并不丰盛——没有颜色、没有肌理,当然也没有味道。

八十年代的艺术:新形式下的自我探索

现代艺术的伟大之处在于破坏和挪用的胜利。如克里斯托和珍妮-克劳德在1985年9月创作的Pont Neuf Wrapped《包裹新桥》,就是下面这张图所展现出来的。感官的美感刺激着观众,那种情感的冲动是非常复杂的,而伟大的艺术作品总是能够扰乱你看待自己以及整个世界的方式。

克里斯托和珍妮-克劳德1975-85包裹新桥,巴黎项目,1985年9月

两千年以后的艺术:政治主题下的艺术形态

Erikson认为,意识形态和领袖魅力都有赖于一个身份的体制,这样别人可以在其中找到他们自己。如同我们认同甘地,是因为他强有力和具有创造性的对现实的重组让我们深受启发,能够让我们用全新的姿态来面对我们生活中的紧急事件。这被甘地称做“精神的力量”,而非暴力不合作方式成为了一个政治武器,深深吸引着他的同伴与他并肩作战。他激起同伴埋藏在潜意识中的情感,并且引领他们在新的集体视野中重新组织。这一相同的机制同样赋予了一个艺术品以政治和社会的维度。

多丽丝•塞尔萨多2007负面空间,泰特美术馆地面上548英尺长的裂缝,细节图

2007年,哥伦比亚艺术家多丽丝•塞尔萨多创作了《负面空间》,就是在伦敦泰特美术馆涡轮大厅的地面上做了一条548英尺长的巨大裂缝,非常恐怖,人们会掉到裂缝中去。她的作品试图打开人们遭遇创伤和失去的感觉,她自己也有家人在哥伦比亚政治动乱中神秘消失了。这一让人不安的裂缝引发了人们身体对于艺术作品的移情。回到身体作为重新连接与当代政治现实的坐标,可能是对当代艺术巨大的威胁。

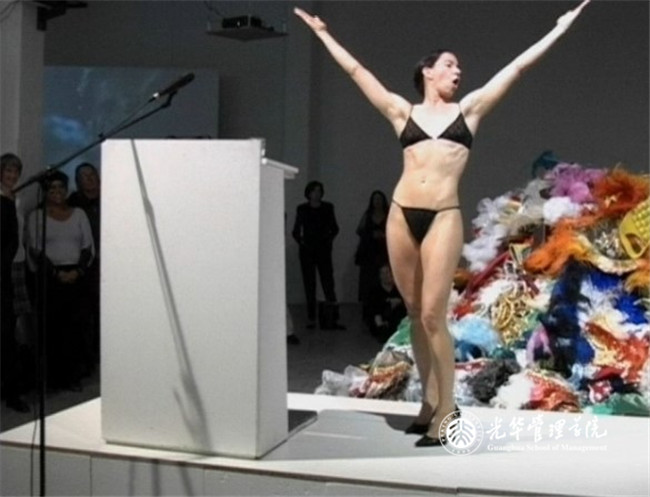

安德烈•弗雷泽,2003(2001)Official Welcome

洛杉矶艺术家安德烈•弗雷泽以精神分析的方法塑造她的艺术作品。她曾尝试扮演不同的角色、借助各种文本、甚至是运用她自身身体去揭示艺术世界中关于伦理矛盾和冲突现象,并延伸到全社会的问题。在这里所用到的审美介质不再是一个物体,而是一场表演,而表演在当代艺术中则是另一个重要的表现思路。

艺术家之所以倾向于被复杂艰涩的事物吸引,是因为他们能够直观的意识到它们的存在,而他们就被迫与之产生了情感联系。而另一个近年来艺术循环往复的主题,更多是指艺术家们开始感到自己在政治上被当代大众文化剥夺了公民的的权利的问题,而一些艺术家则只是简单的进行抗议。

Liberate Tate stages a protest at Tate Britain (2011)解放泰特(激进派艺术家组织)在英国泰特美术馆进行行为表演以示抗议

艺术家团队“解放泰特”(激进派艺术家组织) 为了抗议泰特美术馆从英国石油公司获取资金事件,在未给予任何告知的情况下,在美术馆的中央上演了一幕将石油/油画颜料泼在了一个裸体的抗议者身上的行为。

玛丽安•阿布拉莫维奇,纽约当代美术馆,行为艺术

自从我们不再确定现实是否存在之后,许多艺术家开始回到“现实存在是可以被我们肉体所感知的”这一观点。上图是2010年玛丽安•阿布拉莫维奇在纽约当代美术馆做的一场行为艺术。在表演期间,在美术馆的中庭,她坐在一把椅子上,而观众们则排着队伍一个接着一个上去坐在艺术家的对面与她进行对视活动。

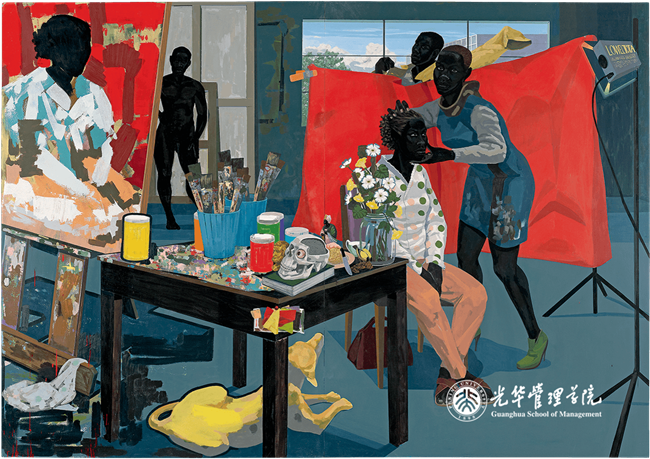

克里•詹姆斯•马歇尔,2014,无题(工作室),PVC板上丙烯

其他艺术家们则继续以传统的方式,结合新的主题以及对技巧娴熟的掌握来改变着艺术史,正如芝加哥艺术家克里詹姆斯马歇尔,他是一位非裔美国人。在学生时代,他愿意花大量时间在人物素描课上,并且一直潜心研究和学习历史上伟大艺术家们的绘画技巧,例如委罗内塞、委拉斯凯兹还有伦勃朗。在艺术史书本中或博物馆里,他并没有看到任何有着与他类似想法的人,所以他决定借助大师的绘画技巧加上新颖的主题内容,从而达到与大师们同等的高度。但在这个图中,并不仅仅是这个黑色的部分使得作品变得如此杰出,更多呈现出的是其对内在的超常洞察力以及对历史的深刻理解。那些身在杰克逊•波洛克时代的人们不会预料到在2016年最伟大的艺术家们回归到对人物画像的创作以及对绘画技巧娴熟的掌握。然而克里詹姆斯马歇尔和艺术家们,例如张晓刚。他们是让自己成为大师,能与过去伟大的艺术家们站在同一个高度,来探讨在21世纪的当今,人类存在的本质究竟是什么。

张晓刚解答观众提问现场

朱青生教授主持现场

讲座现场

双人展“索尔•勒维特与张晓刚”(Sol LeWitt & Zhang Xiaogang)将于2016年9月28日下午4时在佩斯北京开幕。届时将展出近20幅艺术家张晓刚的全新画作以及美国艺术大师索尔•勒维特代表性的雕塑及墙画作品。成人直播

艺术与管理研究中心将组织参观,欢迎关注Workshop艺术工作坊系列活动。