11月30日晚,成人直播

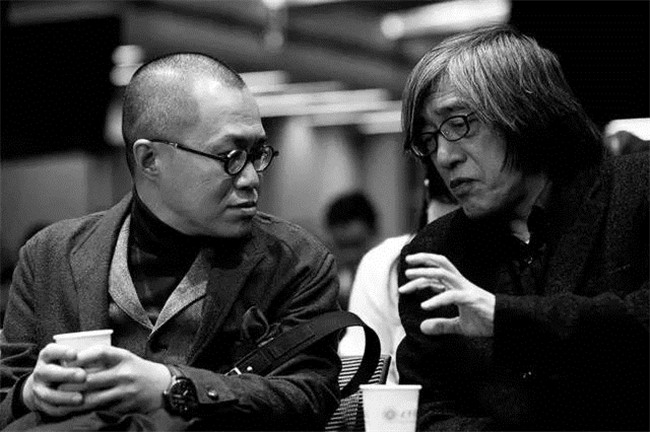

艺术与管理研究中心邀请了詹宏志先生和梁文道老师围绕“旅行与读书,及其所创造的”,在成人直播

老楼进行了第53期Workshop艺术工作坊之万卷读书会。原计划两小时的对谈因为读者提问过于热情,而延长了半个小时。

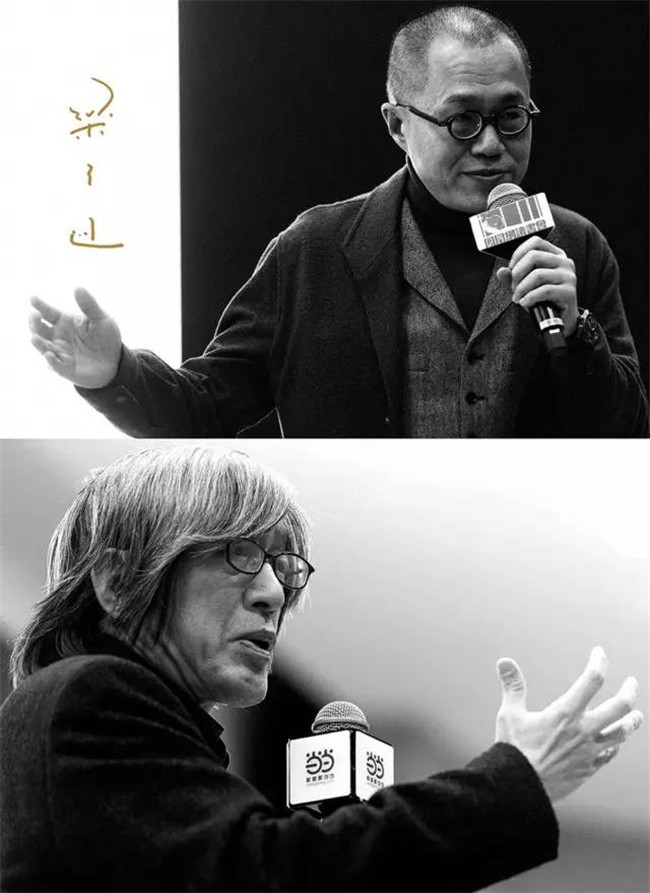

梁文道:我所知道的詹宏志,是一个极端出色的读书人

今天我们在这里谈“书”,所以我特别想跟大家介绍,在我看来詹宏志身上最重要、但很容易被那些响亮的名号遮盖住的部分——那就是作为一个读书人的詹宏志。我很年轻的时候,读他的文学评论,印象非常深,怎么会有这样一个做文学评论的人,能够避免掉很多今天我们做文学评论的人很难甩脱的晦涩、深奥的理论术语,他如何能把那些东西都去除到最少,但仍然保持很深厚的理论素养,产生对文学作品的洞见。同时他还是一个敏感的作者,在理性的思辨之外,看到他文学评论的功夫,就会知道他对他所说的那些作者和作品都有强烈的感受,那些感受使得你看完他写的东西之后,本来对你无感的部分忽然像受到启发一样开出花来。

之所以能够做到这样,我只能说那是因为他是一个极端出色的读书人。做一个极端出色的读书人,当然读书要读得很多。我身边有很多读书读很多的朋友。刚刚吃饭的时候,我们跟这部书的台湾编辑还在聊,她的先生也是一位有名的读书多的人,他每个星期论公斤读书,不是按本、册数,而是算重量,拿个磅秤放在家里,比如这个礼拜没有读到80公斤就等于没有完成任务。这听起来很夸张,但我相信今天在场很多都是正在念书的同学,我知道你们会觉得这没有多了不起,因为我相信你们也是能读这么多书的人。我觉得,读大学就应该读很多书,读书多实在算不了什么,重要的是能不能读得好。

那么到底什么叫读书读得好?有的人读书方法是精读,他可以拿一本不超过20页的古典文献,但是一辈子耗费精力在上面,让我们了解这20页后面可能累积的用两千页解读都没有办法解释完的奥义。但有些人读书是这样的——他像是一个有很多钥匙的人。

我们都会觉得很惊讶,为什么他一个人能担任那么多不同角色、做那么多事,在每个行业都做得那么出色?我们平常以为这样的人一定很忙,没有时间读书,但在我们看来,恰恰因为他在读书,而且读得好,这种读得好就是说他把自己读成一个掌握了无穷钥匙的人。我听闻他在做一些行业、做一些事业时,很多人会觉得既然你做管理,做一个上市公司的老板,一定要读很多的名人传记,或者乔布斯是怎么样成为乔布斯的这类书?他不是,他读很冷门的历史书,他可能读的是《方以智晚节考》,可能读的是19世纪的游记,看起来和他的事业都没有关系。但真的没有关系吗?其实是有关系的,关系在于你有没有看到钥匙孔,你有没有钥匙,你能不能穿开。我觉得为什么他变成那么有名的创意人,能够在那么多领域之间自如发挥他的创造力?当然有时是天生,但有时候和读书相关,因为他能够在截然不同的领域之间建立沟通的管道,所以他可以读一些大家觉得跟他做的事业没有关系的书,但不晓得怎么回事,仿佛在他的读书生活之中,那个桥梁嫁接起来了。这是我所知道的詹宏志,他作为一个读书人最特别、最让我佩服的地方。

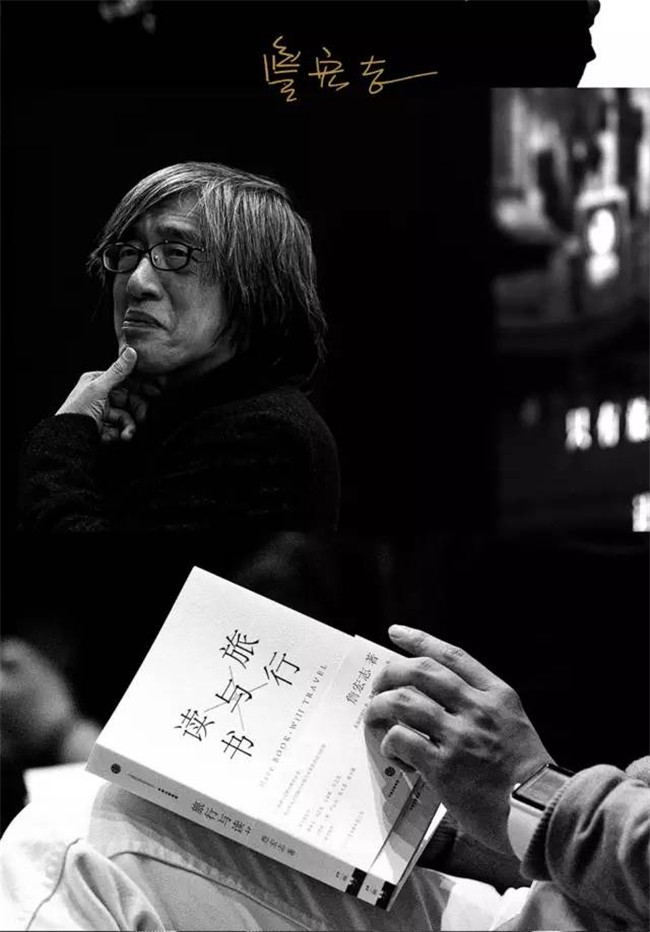

詹宏志:旅行的原始意义是折磨

旅行是什么? 我到另外一个地方去,花了一些钱,没有特别的目的,这个活动并不一定有经济的回报,并不一定有明确的学问增进。它不是一个军事活动,也不是商业行动,也不是日本的遣唐使、学问僧,不是“僧旅”……而是纯粹出去把钱花掉,就回来了。为什么我们会相信这样的事情是对人生有意义的?

假如我在一个完完全全没有旅行服务的环境,从北京去杭州,这件事怎么做到?今天从北京到杭州,意思是可能只买一张机票,从这个机场飞到那个机场。或者你到火车站,手上拿着车票,上面写着一个目的地,它也承诺把你带到那个目的地。但在一个没有旅行服务的时代就不是这样的,首先要确定,北京跟杭州是什么方向上的关系?比如是南边,就往南走。走的路上会看到牛车、驴车、马车,也许你会上前会问他:“大伯,你是往哪儿走,你往南,是到哪儿?我可不可以搭一段的车?”他载你一程,他只是到市场上卖菜,只有20里路可以送,那么你就可以搭20里路的车。之后你可能遇到一条河流,看到船,你跟船夫商量能否搭船走。你在路上,如果没有住宿,你也要想办法。到了黄昏,你觉得天色暗了,看到炊烟,就去敲农家的门,打开门,见到一位大娘,你也要问:“我是个路人,是否可以借宿一宿。”至少有一个地方来栖身。

你这样一天天不停地走,直到有一天你问路人,杭州怎么走?那个人瞪你一眼说:这就是杭州。那么你就到了杭州。如果旅行条件是这个模样,你就会知道旅行是多么严重的事,意思是要把你全身一切对世界的了解拿来对付可能有的种种考验,才能完成这么一件事。也就是说,旅行的意思是:让你离开你所熟悉的支撑系统,你必须想办法在陌生困境里活动,如果你能活着回来,就证明你过去的所有教育已经全部内化在里面了。要有一个本事,即使是这么陌生的环境,你仍然有能力解决所有的问题,这样这个人基本已经完全成熟、独立自主了,能做所有的事。

这是旅行在有教育意义的时代是如此的。这也是今天我们还说“读万卷书,行万里路”,这两件事等同起来,都能看成是教育的最高境界或者最高的自我追求。这样的一个情景提醒了我,这就表示旅行的目的是:脱离你原来熟悉的系统,去跟这个陌生世界奋斗,去处理,去设法驾驭那个不可知的种种变动。如果这是旅行的意思,那么一个充满保护跟照顾的旅行就失去了原意。

旅行作为一个自我教育,作为一个自我改良的工具,本来目的是让你有愈多的不确定、艰难、琢磨,它的效果愈好。但今天的旅行有另外一面,是希望得到更多的舒适、更多的照顾,所以有愈来愈强大的旅行工业,全球性工业的保护。这两者是一个对抗的概念。travel这个词从拉丁文来的,原来是一个刑具,把人像十字架一样钉在那里的一个刑具。所以旅行本来有“折磨”的意思,后来travel变成tour,tour是圆规的意思,原属于希腊文。所以“tour”是绕了一个大圈的意思。这两个彼此有一点点对抗的概念,一个是舒适,一个是折磨。折磨站在教育这边,舒适站在休闲那边,今天旅行带给我们的新考验是:我们怎么在当中找到一个平衡,就是别太痛苦,也别太舒服。

在旅行这件事上,咱们华人是后进者,因为我们从前很穷,现在才买得起机票可以出去旅行,但是我们并没有听说过:旅行作为教育成果的意义。虽然每个阶段学校毕业时都有毕业旅行,但我们不知道毕业旅行愿意是那个样子的。现在毕业旅行最怕出事,老师都会照顾得很好。这不是旅行的原意,旅行的原意是把你遗弃在某个地方,要你活着回来。读书跟旅行是我最能想象的扩充人生的方法。

梁文道:读书只坚持一种方法,就好像你只在机场旅行

读一本书读多快、一本书该怎么读,每一本书都是不一样的,有时候翻开头一两页已经告诉你应该花多少时间在这本书上,平均一页会花多久,每一本书自己会告诉你用什么方法对待它。因为读书的目的在我看来,是为了培养我们的心智和感受能力的弹性。什么意思?我们每个人活在此时此世,这一生每个人的经历有限,而且因为人的惯性,要生活,要舒适的生活,要可预测的生活,我们的大脑,我们的思考方式、看世界的方式、看待世界的方法、判断事物的标准会自然而然形成一套轨迹出来,于是才知道我遇到什么事是什么反应。以前我念哲学的时候,常常讲一个人学哲学要学批判思考,对什么事情都要提问。但如果一个人真的贯彻始终对所有事都怀疑的话,那么这个人是活不了的。

那读书是什么?读书在我看来,能让我们更有弹性,发现原来世界上有一些人的价值观真的跟我不一样,看事情的角度真的跟我不一样,对人世间很多事情的感知、反应真的跟我们不一样,而且那个人很有可能就坐在我们旁边,但我以前居然不知道,为什么不知道?因为弹性不够所以感受不到他。读书是为了锻炼弹性打开自己,一个人活着好像是活多重人生,所以能够换不同的角度看事情。我猜大致上是这个意思。

如果读书是为了这样的原因,那么反过来就说,为什么我不太相信一套很稳固的读书方法。读书方法如宏志大哥所讲的,旅行之中所有酒店都长得一个模样,全世界的机场都一个样。看中国都知道,每个城市的机场都以玻璃为幕顶,很高的大堂,有钢架,一模一样。今天如果设计一种旅行,只在机场旅行,从一个机场去另一个机场,你会发现哪儿都没去过,因为全都是一样的。

所以在我看来,读书只坚持一种方法就跟你只在机场旅行很像,好像去了很多地方,但其实你什么地方都没去过。读书要求我们有很深刻的改变,那种深刻的改变才能改变你习惯形成的偏见跟固执。所谓的深刻改变有时候包括身体上的东西。

旅行很危险,那么还有谁旅行?只有商人、朝圣者或者为了学习的人,理论上这三种人都是在做学习,古代的商人是世界上最早的翻译,出于商业目的要学懂很多种语言和很多地方不同的生活方法、睡觉的知识、生活的办法,古代学徒跟朝圣者更加相像。日本很多店、尤其是旅馆、餐厅的继承人履历都很有趣,通常有很多名牌老店的大厨或者老板都要去过别家店。我们听起来很奇怪,你们家已经是某个地方非常有名的名店,为什么这个店的儿子要去另一个地方的名店去学,在你们家不是学到最好的吗?不,他一定要出去,去另一家。而且有趣的是,另一家你认为是竞争对手的名店居然会接纳他。你知道这个人是对手的儿子,今天来你这儿偷师,然后有一天回去他那家店,这样他们都会接受,因为那是互换的,因为有一天你们的人也会去那个地方。

这是为了什么?因为这也是一种修业、修学,即使在同一种行业里也要不断地有弹性,不断的改变自己。如学问僧学习不同地方的佛法和修为一样,那么这样一种旅行当然是最极端的旅行,真的以学习为目的。

读书也好、旅行也好为什么对我们很重要,特别是对今天的中国人很重要,这是因为它能够刺激我们,给我们一种我们生活之中原本可能不具备的一种弹性刺激。

(摄影师杨明)